| 私が現在 自転車、インターネット活動、写真/動画や工作に使っている機器を紹介しますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2024/7/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

私の自転車編

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

私が自転車に乗り始めたのは小学4年生でした。親戚から軽快車を借りて乗っていました。 今では見ることもなくなった三角乗りでした。 小学校5年になって、当時流行っていたセミドロップハンドルの10段変速(メーカー不詳)を買ってもらい、この自転車でサイクリングと呼べるかどうかも怪しげな遠乗り(ってこれも古いなぁ)を始めるようになりました。 片道10Kmほどの行程でしたが友達と出かけるのが楽しかったです。 中学校に入り行動範囲が広がり、片道20Km程の渓流まで足を延ばしたり、山道に迷い込み藪漕ぎしたこともありしていました。 高校の入学祝いに丸紅山口のべニックスS-X101を買って貰ったことで輪行を経験することになりました。  (写真は サイクルツーリングへのお誘い 追憶のカタログ展 Part5 よりお借りしました。) 夜間のフェリーを使い午前0時にスタートした淡路島1周。真っ暗な夜道に折れそうになったり、月明りに励まされながら走り切ったのはいい思い出です。 春休みに訪れた隠岐諸島、帰りの米子の駅では大雨にあい、夜行列車の時間まで駅で過ごしたのはつらかったですね。 羽咋から金沢へ走った時は夜行日帰りの強行軍でした。 高2の夏にボーイスカウトの活動中にクラッシュしべニックスを全損、代替に当時販売開始されたブリジストン ダイヤモンド DT-6110 を購入しました。  (写真は サイクルツーリングへのお誘い 追憶のカタログ展 Part93 よりお借りしました) 高2から高3の春休みに大垣からの夜行鈍行で横浜の友人宅へ、その日の夜行で松島へ、 1日走った後再び夜行で日光へ向かった時は寝過ごしてしまい、上野から折り返す羽目に。 水戸の偕楽園を廻り横浜の友人宅へ、そのあとは箱根を登りユースホステル泊、富士五湖を廻り富士から夜行鈍行で帰ってきました。 この時は3連続夜行とという強行軍でしたが、夜行列車がほとんどなくなった今ではもうできないですね。 大学に入り、安いながらハーフメイドで700c仕様で組み上げたのですが、ある晩自宅前からいなくなってしまいました(つまり盗難された)。カバーをかけていたのですがスタンドごとなくなっていたので狙い撃ちされたようです。 (残念ながらこの自転車の写真は残っていませんでした) 700cの走りの軽さを知ってしまったので、DT-6110 を友人に売却、改めて 700cで組み上げました。 家庭の都合で2台も所有できなかったんですよねぇ。 この自転車は子育ての休止期間を含めて20年間乗りました。   晩年は主力が後述のNISHIKIに変わり、フラットバーに変更し街乗りにしていました。その後フレームを廃棄しパーツのみ残りました。 1994年暮れ 高校時代からお世話になっていた自転車屋が高齢のため閉店することとなり、長い間つるしてあった川村ニシキのフレームを格安で譲ってもらい、新たに1台組み上げました。 この自転車は2001年まで主力となっていました。  東京に単身赴任中の 2001年に Bianchi Volpe を購入。後9速の使いやすさに感動しました。 翌年単身赴任から戻り、Volpe を駆る日々となりました。  このころは NISHIKIとVolpe、2台の部品を交換したりして楽しんでいました。   2010年 久々自転車欲が発動し、小径フォーディング車を購入しました。  ハンドルとフレームを折りたたむだけなので確かに輪行は楽ですが、車重、走りを考えるとやはりのんびり走るのが向いていると思いますね。 翌 2011年に初めてアルミフレームの 700c モデルを購入しました。アルミならではの硬さでしょうか、クロモリと違う走行感は新鮮でした。  いまは NISHIKI はフラットバーの街乗り用、Volpe はSTI レバーが劣化したこともあり、ノーマルのブレーキレバーとダウンチューブのシフトレバーに変更したのですが、室内でローラー台で乗ってます。 最近はパソコン、動画関連に課金していることもあり自転車熱は下がり気味ですが、これからも楽しんで行きたいと思っています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

私のパソコン編

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

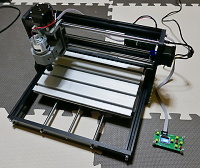

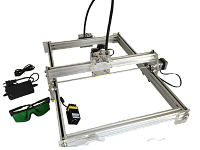

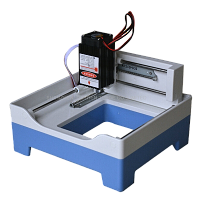

消費税の増税は私のパソコン環境が変わるときでした。2014年には i7-870 が i7-4770 に交代しました。 システムディスクも 256GB SSDになり、より高速に動作するようになりました。その後 SSDを 1TB に交換したので動画用のワークエリアも確保できたのでかなり作業性が良くなりました。メモリも 8GB から 12GB、そして 24GB と肥大化していきました。 2019年以降の変遷を最新から掲載します。 ---------------------------------------------------------------- 2023/11 工作用PC に Ryzen 3600 を使ったため i7-4770 が浮いていました。 トレーナー用の i5-3475S は動画を見るだけなので不足は無かったのですが、少しでも高性能を使いたいという悲しい性で、i7-4770 に交換することにしました。 さらにメモリスロットが4スロットということで 2台分のメモリを組み合わせ、8GBx2+4GBx2 の24GBにって、「そこまでいるんかい!」なのですが、余らすのももったいないということで... まぁこれもいずれはリプレースなのですがね。その時はミニPCかな。 ---------------------------------------------------------------- 2023/10 工作機用の i7-4770 は windows11 に非対応です。ごまかして動かすこともできるのですが、何が起きるかわからない。 そこで 売却を考えていた Ryzen 3600 を使うことにしました。 幸いDDR4 メモリも 16GB 余っていたのでマザーボードを購入するだけ。 本来は Ryzen 7 5700x に新しいマザーボードを導入し、古いマザーボードを転用するのが妥当ですが、動いているPC含め 2台も触りたくないこと、購入したマザーボードが比較的安かったこともありRyzen 5 3600 に新しいマザーボードを使うことにしました。 この後 Windows 10 のライセンス移行問題が発生し、Windows11Home を1本購入することになりました。 ---------------------------------------------------------------- 2023/6 トレーナーで使っていた TV が不調になってしまいました。 2010年購入し、ここ数年は使っていなかったものなので壊れても仕方ないか。 しょうがないので とりあえず 15型モニターに戻しました。 ファイルサーバーにしていた i5-3475s はTDP 65W ということに気づきました。 Ryzen 7 5700X も同じ TDP ですが CPUID HWMonitor でアイドル時やYouTube 再生時の消費電力をみると 5700X の方が低いことがわかりました。 であれば CPU性能の高い 5700X をファイルサーバーに転用すれば、動画処理のサブ機としての活用もしやすくなりますので 転用し、i5-3475s はトレーナー用、A5350 は動態保存にしました。 あわせてモニターも工作用は多少小さな画面でも作業できるので大幅に入れ替えました。 さらに Magnate GE に使われているマザーボード H610M-A D4 には M.2 NVME の SSDが 2枚搭載可能です。 出荷時には PCIe Gen3x4 ポートに システムが搭載されていましたが、これを PCIe Gen3x2 ポートに移設し、PCIe Gen3x4 ポートに Gen4x4 2TB の SSDを搭載しました。これを動画編集用のワークディスクとすることで作業効率のアップを図りました。 今まで使っていた 1TB は Ryzen5 の動画作業用として戻すことでこちらも改善を図りました。 ---------------------------------------------------------------- 2023/6 世の中ではCPUの世代交代が進み、Intel は 13世代、AMD は Zen4世代 へと変わっています。 サブ機の Ryzen 5 3600 は Zen2世代であり、Intel でいえば10世代に近いものです。 Zen3世代の5000番台シリーズはソケットが共通の AM4 ですが Zen4世代の7000番台シリーズはソケットが AM5 に変わり互換性が無くなりました。 そこで 5000番台シリーズが手の届く価格に下がってきたこともあり、入手できるうちにパワーアップをしておきたくなりました。 Ryzen 7 5700X は TDP も 65W であり容易に置き換えできる最高スペックのものになります。加えて価格も発売当初の半額近くなり Amazon の 6月のセールで買ってしまいました。 コンピューター名は変えるの面倒で Ryzen5 のままです。 さて i7 の方ですが Meshroom で メモリを 30GB 近く使うことがあったこと、また今のメモリは もともと Ryzen 5 で使っていた 2666Mhz(OC)だったので 3200MHz に変えることにしました。 これでサブ機のパワーが上がったので動画編集の前処理に使えますが、そうなるとディスクが欲しくなるなぁ。 う~ん、Ryzen 5 3600 と DDR4-3200 8GBx2 が余ったなぁ。 ---------------------------------------------------------------- 2023/5 せっかくある Ryzen5 を有効活用できるように ビデオカード GT640の強化を検討、GTX1650かGTX1630 を考えましたが、中途半端でメリットが乏しく、どうせやるならメインの i7 を強化することにしました。 そこで新モデルが出てきているのでそろそろなくなりそうな RTX3060 を購入しました。ゲームをするわけではないのでRTXはどうかと思っていたのですが NVIDIA Canbus も試せることもあり思い切りました。 まぁ価格は予定の倍以上にかかりましたが... そして GTX1660Super をRyzen5に移動させました。(早い話がもとに戻った) またGT640が浮いたので、予備にしていた GT1030 を工作用の Subi7 へ載せました。 そうそう A5350 のモニターを使っていなかった32型TVに変えました。HDMI で接続しているのですが 1920x1080で表示すると画面をはみ出してしまい、 1600x900 で画面中央に表示させています。もっとも液晶パネル自体は1366x768らしく文字はにじんで見ずらいですが動画を見るくらいなら大丈夫です。 ---------------------------------------------------------------- 2023/1 動画のRawデータの保存用ディスクを増加しました。Insta360 X3 を使うようになりRawデータが1時間で54GBほどになるため 8TBにしました。まぁいずれは消すデータなんですけどね。 ---------------------------------------------------------------- 2022/12 紆余曲折ありでディスクを含めて構成が変わりました。 システムディスクをすべて SSD化しました。 Ryzen5 のビデオは encode機能がある GT640 に変更しました。GT1030は予備で保管です。 A5350 はトレーナー使用時のビデオ視聴用ですが古い再生専用 DVD ドライブがあったので取り付けました。 ---------------------------------------------------------------- 2022/12 Insta360 X3 を購入したこともあり動画編集の比率が高くなってきたこともあり、上位機を検討。 DOSPARA の MAGNATE GE を購入しました。標準構成から DISK を 1TBに変更しました。 メモリは Ryzen5 と入れ替えました。スピードが遅くなりますが容量重視です。 ディスク構成は Ryzen5 に追加していたHDD、SSD、M.2、を移設しました。M.2 はビデオ編集用です。 VGAカードは全体で移動しました。 Ryzen5 はバックアップ用として システムディスクを M.2 から HDDへシステムをコピーし、現状の環境をできるだけ維持しています。 ECS Liva はMAGNATE GE の下取りに出しました。替りが以前サーバーに使用していた Athlon 5350です。 ファイルサーバーは i5に、工作用には i7-4770しそれぞれ昇格しました。 バックアップが Ryzen5 となったので作業を分散して効率よく行えそうです。 ---------------------------------------------------------------- なんとシステム移行中にGTX1050Ti の映像出力がでなくなってしまいました。 リモートデスクトップで確認したところシステムは動いているようです。 ということで構成変更しました。 工作用はグラフィック性能は必要ないのでCPU内蔵を使用し、GT1030をRyzenに移行しました。 バックアップだからまぁいいか。 ---------------------------------------------------------------- 2022/10 およそ3年ぶりの変更です NVenc の向上を狙って 値段が下がってきた GTX 1660 Super を購入し、Ryzen 5 に搭載しました。 1050Ti は i7-4770 に移行しました。 ---------------------------------------------------------------- 2019/10 2014年に新調したPCは第4世代の CPU でしたので動画処理を考えるとそろそろ 新世代の CPU に交代したいとは思っていたのですが、第8世代、第9世代の Intel core CPU は性能も向上しているらしいのですが高価でありなかなか踏み切れないでいました。 そんな時 AMD のRyzen シリーズが第3世代になり、第2世代のコストパフォーマンスが非常によくなっていると話題になりました。 いろいろ調べてみると第3世代はシングルコア性能が上がっているので 第2世代より値段は高いとはいえ core シリーズと比べるとコストパフォーマンスがいいことがわかりました。 そこで 第3世代 Ryzen5 3600 で作ることにしました。6コア12スレッドであり、競合する i5 の 6コア 6スレッドよりスレッド数も多く、i7-4770 と比べても増加しているので期待できます。 使用したマザーボードはメモリスロットが2つしかなく、後々追加できないので 16GBx2 の 32GBに思い切りました。 ストレージは最近はやりの M.2に。これを使うと結線もいらず、高速ということで選択しました。 予算の都合で多少遅いものですが、それでも SATAよりは高速です。 ということで ・Ryzen 5 3600 を主機 ・main(i7-4770) は予備機。 ・i5-win10(i5-3475s) をレーザー彫刻(大)、CNCの工作用。 ・Homesvr はファイルサーバー兼Youtube視聴用。 ・ECS Liva はトレーナー乗車時のアニメ視聴用。 としました。 小型のレーザー彫刻機はCHUWI Hibook Pro で作業するようにしました。 そしてモニターですが15型(1024x768)の発色が悪くなってきたこともあり、Ryzen 5には 23.8型 WQHD のモニターを新調しました。27型4Kモニターも視野に入れていたのですが机の大きさもあり断念しました。 結論から言うとよかったです。125%にスケーリングしていますが、画素の比率から行くと133%ですので若干広くなりました。それよりも画素数の増加により文字が見やすくなりました。 今回購入したI/O-データのモニターは高さ、スイベル、画面角度、回転など多彩な調整ができる上に、リモコンが付属しており、ポートの切り替えや、表示モード、音量などの調整が手元でできることも利点でした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PCの履歴 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ネットワーク環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2012/12 フレッツ 光ネクスト スーパーハイスピードタイプ 隼に品目変更しました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

プリンタ編

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

大学の研究室時代にコモドールCBM-3032 と プリンターを使えたことからプリンターの便利さは知っていたため早いころからプリンターは購入していました。 最初に買った EPSON MP-80 は1983年でしたので 40年で 17台(FAXを入れて19台)使っています。 数からいくと おおむね 2年ごとに買い換えていることになります。 iP8730 も結構使ってますし、A3プリントはしなくなってきているのでそろそろ A4機か... |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

カメラ編

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

その他

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

私のPCとの付き合 いはマイコン(マイクロ(micro)コンピュータまたはマイ(My)コンピュータ)と呼ばれていた頃からの付き合いです。

私のPCとの付き合 いはマイコン(マイクロ(micro)コンピュータまたはマイ(My)コンピュータ)と呼ばれていた頃からの付き合いです。 こうなると16進

キーボードでは物足りず フルキーボードを自作したのです。

こうなると16進

キーボードでは物足りず フルキーボードを自作したのです。 当時の記録媒体はカセットテー プのオーディオ録音するしかなく、記録は遅い上に信頼性にかけていたため冷汗ものでした。セーブ後のベリファイは必須でしたね。

当時の記録媒体はカセットテー プのオーディオ録音するしかなく、記録は遅い上に信頼性にかけていたため冷汗ものでした。セーブ後のベリファイは必須でしたね。 挙句の果てに知人の持っていた タンディラジオシャック社のTRS-80(右写真)からROMのダンプリストを貰いBASICの移植、Level-2

BASIC、Level-3 BASICも移植させました。(おっとやばいネタ)

挙句の果てに知人の持っていた タンディラジオシャック社のTRS-80(右写真)からROMのダンプリストを貰いBASICの移植、Level-2

BASIC、Level-3 BASICも移植させました。(おっとやばいネタ) ひょんなことから PC-8801MarkIIの中古を購入することになり、拡張メモリを追加、CP/M Plusの88への移植などもやりま した。

ひょんなことから PC-8801MarkIIの中古を購入することになり、拡張メモリを追加、CP/M Plusの88への移植などもやりま した。 PC- 8801MA(中古)を購入後は標準版に加えて、拡張メモリ対応版、1MB FD対応版や日本語対応版など数種類を作り、通信に特化したミニ版などもありました。なにしろ日本語入力(FEPモドキ)の作成やCP/M用のテキストエディタの日本語対応までやりましたからねぇ。

PC- 8801MA(中古)を購入後は標準版に加えて、拡張メモリ対応版、1MB FD対応版や日本語対応版など数種類を作り、通信に特化したミニ版などもありました。なにしろ日本語入力(FEPモドキ)の作成やCP/M用のテキストエディタの日本語対応までやりましたからねぇ。

.png)